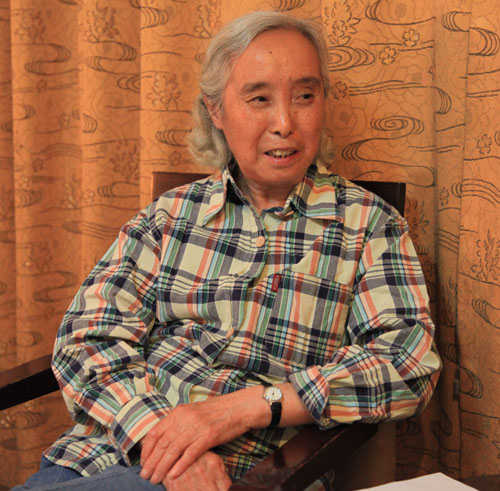

中国艺术研究院研究员张晓风(胡风女儿)在“纪念萧红诞辰百年学术研讨会”中接受本院网站编辑采访。

采访人:萧红曾与您的父亲母亲有着深厚的友谊,萧红也曾参加过很多次《七月》举办的座谈,您能谈谈《七月》与萧红之间的文学因缘吗?

张晓风:我的父亲、母亲跟萧红还是有很深厚的友谊的。萧红和萧军是1934年来到上海的。鲁迅先生认为他们是从东北这样的抗战前线过来的,而且是做过抗战解放斗争的两个年轻人,鲁迅先生就想把他们认识给身边这些左冀作家们。所以鲁迅先生就约了一个晚宴,在饭馆订了一餐饭,说就当给我哥哥做一个生日宴,参加晚宴的有我的父亲、母亲、还有我出生不久的哥哥,还有茅盾和叶紫,还有好几位左冀的年轻人。这些年轻人都是比较积极、进步的,所以一见如故。萧军是带了一个《八月的乡村》,萧红是带了一篇中篇小说,还没有起名字,让我的父亲给写一个序。萧红说:“鲁迅先生给《八月的乡村》写序了,您也给我写一篇序吧。”我父亲一看鲁迅先生给《生死场》写序了,就说那我就写个后记吧。萧红的《生死场》是根据这篇小说中的一个小标题的名字定名为《生死场》的。这是我父亲给这篇小说定的名字,就叫《生死场》。后来1934年、35年、36年在上海彼此常常有交往,一起到鲁迅先生那里聊天。在那个时候我父亲在鲁迅先生的帮助下办了一个刊物叫《海燕》。《海燕》出了两期,都是进步的小刊物。这两期刊物,萧军、萧红都是有文章的。我父亲在萧红的《生死场》的后记中写到萧红是有着发光一样才华的未来女作家。胡风和萧军也说过他在才华上不如萧红。后来上海要沦陷了,萧军、萧红、端木蕻良、艾青、田间他们陆续都到了武汉。在武汉时,我父亲创办了《七月》,在上海时办的是周刊,只出了三期,到武汉发展成为半月刊,是在八路军办事处的支持下创办的。《七月》在武汉办了三季,共十八期。我父亲在武汉待了一年,从1937年的9月到1938年9月是待在武汉,敌人来了,我父亲撤退到重庆。在武汉期间,萧红也是给《七月》投了不少稿子,在这次的会议上有一个专题的论文,谈到的就是萧红与《七月》的关系。《七月》一共举办过三次座谈会,萧红大概是参加了两次,并在座谈会上发言,她对文艺创作也有很敏锐的看法,后来陆续都到重庆去了。在武汉时期,他们都是作为《七月》的同仁,都来支持这个刊物。中间萧军、萧红、端木蕻良去了一段时间临汾,去读民族革命大学。在临汾失守了以后,萧军就去了兰州延安,萧红和端木蕻良就回到了武汉。在武汉期,萧红还是比较支持《七月》的。

采访人:《七月》一共办刊多长时间?

张晓风:在武汉是办了一年,到了重庆以后费了很大的劲才复刊。到重庆以后出的是月刊。一直到1941年,按照当时周恩来副主席的指示,这些文化人与国民党不合作,有的撤退到香港,有的撤退到延安。我父亲他们就撤退到了香港,这时《七月》才停刊。不过在他们撤退到香港之前,萧红就离开了重庆,和端木蕻良到香港去了,端木蕻良在香港搞创作,办刊物。我父亲到了香港以后,知道萧红病了,还去看望过她,那时候萧红的精神状态挺好的,还和我父亲说,把萧军也叫来,一起办刊物吧。

采访人:萧军萧红到上海后,除了鲁迅先生,对他们在上海开展文学活动帮助最大的恐怕要算胡风先生了。您父母是否和您谈过当年这些进步作家在一起开展文艺活动的情景?

张晓风:在上海的时候,《生死场》、《八月的乡村》大家都一起帮着他们卖,因为这些进步的书不是很公开的卖,都是偷偷的几本几本的卖给学生。一起编《海燕》刊物,都是在鲁迅先生的帮助下,一直都是合作得非常好的。